Qu’est ce que le changement global ? Quelle vulnérabilité, quelle résistance face aux changements ? Comment les éviter, les modérer ou s’y adapter ?

Introduction

Le changement global c’est l’ensemble des modifications qui touchent l’ensemble de la planète et dont l’homme est en grande partie responsable (épuisement des ressources naturelles essentielles, changements climatiques…).

I – Étude de cas : Le Bangladesh, un pays vulnérable

1.1 : Quelles sont les vulnérabilités du Bangladesh ?

1. Localisez le Bangladesh

2. À quels risques liés au changement climatique le Bangladesh est‑il exposé ? Pour le comprendre, observe ces cartes et réponds aux questions suivantes en rédigeant tes réponses :

- a – Quelle est la chaîne de montagne qui se trouve au nord du Bangladesh ? Quel peut être l’effet du changement climatique sur cet espace ?

- b – Quels sont les fleuves qui traversent le Bangladesh ? Quelle est l’altitude moyenne de ce pays ? Quelles peuvent être les conséquences du changement climatique sur ce pays ?

- c – Quel est le climat du Bangladesh ? Quelles peuvent-être les modifications de ce climat en raison du changement climatique ? Quelles seraient les conséquences pour ce pays ?

- d – Où vit majoritairement la population du Bangladesh ? Quel est le risque lié à ce type d’espace dans le contexte du changement climatique ?

1. 2 : Des habitants face au changement climatique

Visionnez la vidéo « La montée des eaux au Bangladesh ».

Source : Le Livre Scolaire

a. Décrivez les conditions de vie et le quartier des familles filmées.

b. Pourquoi ont‑elles déménagé plusieurs fois ?

1.3 : Peut-on parler de « réfugiés climatiques » ?

Pour l’article 1er de la Convention de Genève*, un réfugié est une personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’expression « réfugié climatique » n’a donc pas d’existence juridique. La communauté internationale devra repenser les instruments juridiques afin de mettre en place une solidarité internationale adaptée à cette nouvelle forme de migration.

Thomas Loubière : « Le statut de réfugié climatique n’a pas d’existence juridique »,

Libération, 18 octobre 2013.

* Texte adopté par l’ONU en 1951.

a. Les personnes amenées à migrer à cause de risques liés au changement global sont souvent qualifiées de « réfugiés climatiques ». Or, le terme « réfugiés » a une définition précise en droit international. Peut‑on vraiment l’utiliser ?

[Comparez la définition d’un réfugié à définition à celle d’une personne qui fuit son pays en raison des risques liés au changement climatique. Qu’en pensez vous ? ]

2. QUELLES SONT LES CAUSES DU CHANGEMENT GLOBAL ?

2.1. La déforestation

La déforestation est l’action de détruire une forêt.

Dans les forêts bien gérées, les arbres sont abattus un par un ou par rangées pour que la forêt ait le temps de repousser.

Dans certaines forêts situées sur l’équateur, par exemple la forêt Amazonienne, les hommes détruisent ce milieu, pour :

– utiliser le bois ;

– créer des forêts de monoculture (palmier à huile, eucalyptus, pins…) ;

– créer de nouvelles zones agricoles pour des cultures commerciales (du soja par exemple) ;

– étendre les villes ou en créer de nouvelles.

Cela met en danger la survie de plantes et d’animaux qui n’existent nulle part ailleurs. Certaines espèces sont en voie de disparition car elles n’ont plus d’habitat (voir « Le coin des curieux).

2.2. L’industrialisation

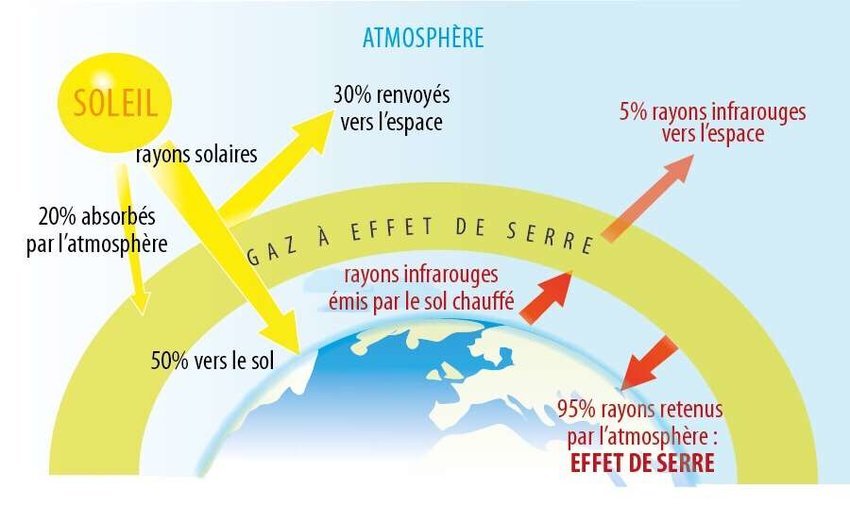

Depuis le milieu du XIXe siècle, les humains ont développé des techniques industrielles en utilisant de l’énergie produite par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Les activités industrielles produisent des gaz dits « à effet de serre » (le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), et les gaz fluorés) car ils se dispersent dans l’atmosphère terrestre et agissent comme les parois en verre d’une serre. La température globale de la Terre augmente.

Qu’est ce que l' »effet de serre » ?

2.3. L’urbanisation

Aujourd’hui, plus de la moitié des humains vivent dans des villes et ce phénomène participe au changement global de plusieurs façon.

En créant des « îlots de chaleur » : entre le chauffage des logement et l’utilisation d’objets qui consomment de l’énergie, il y a des différences de plusieurs degrés entre les zones urbaines et rurales d’une même région.

En modifiant le cycle de l’eau : dans une ville, la végétation est très limitée. Sur les sols artificiels, l’eau ne pénètre plus dans le sol mais ruisselle.

2.4. Les transports

Le transport des marchandises et des personnes est responsable d’une grande part des émissions de gaz dits « à effet de serre » (GES) dans le monde. L’industrie et le commerce sont aujourd’hui mondialisés : certains pays se sont spécialisés dans l’extraction des matières premières, d’autres dans leur transformation. Cela nécessite de nombreux déplacements des marchandises, par cargo, avion ou camion. Certains produits ont fait plusieurs fois le tour du monde, avant de se retrouver dans nos entreprises et nos magasins.

De même, les personnes voyagent de plus en plus. Que ce soit pour se rendre au travail, pour les visites chez les clients, les voyages d’affaires, etc., ou pour leurs loisirs.

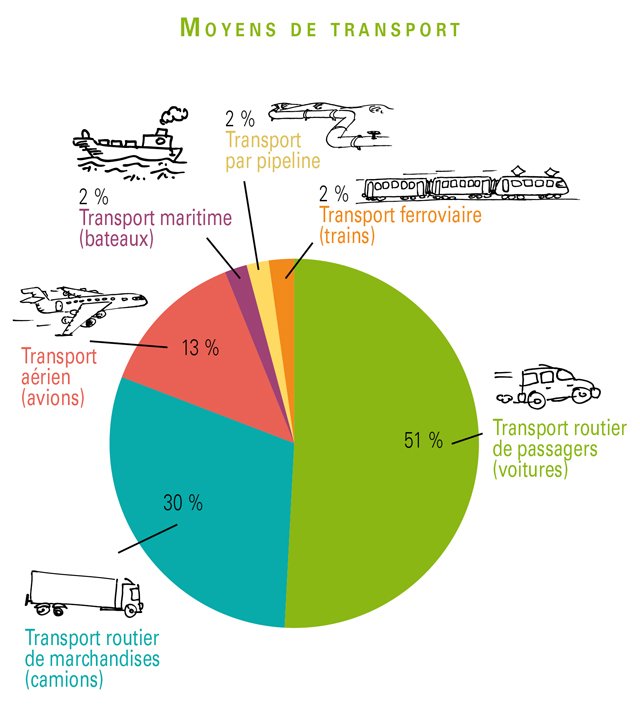

Tout cela nécessite du carburant (essence, diesel, kérosène, etc.), qui émet du CO2. Le secteur du transport produit 14 % du total des émissions de gaz à effet de serre. Le tableau qui suit présente la répartition des émissions par mode de transport.

De plus, les routes, les parkings, les pistes de aéroports, etc.) sont autant de surface artificielles qui intensifient les ruissèlements en cas de pluie et empêchent l’eau de pénétrer dans le sol.

Les causes du changement expliquées par l’ONU.

3. QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT GLOBAL ?

3.1. Modification rapide des écosystèmes.

On estime que 20 à 30% des espèces animales et végétales présentes aujourd’hui sur la planète sont en voie de disparition (y compris des espèce qu’on ne connaît même pas encore !) en raison de la disparition de leurs habitats, mais aussi par les modification des chaînes alimentaires ou par l’arrivée d’espèces invasives (frelon asiatique, renouée du Japon etc.)

Source : CRE Capitale Nationale

3.2. Multiplication et aggravation des phénomènes météo extrêmes.

Le réchauffement des sols et des océans renforce le nombre et la gravité des catastrophes climatiques, en particulier des inondations et des tempêtes.

Cela provoque des catastrophes humanitaires (voir l’exemple du Bangladesh) et les compagnies d’assurances ont du mal à rembourser les dégâts. En France, entre 1997 et 2017, les catastrophes on coûté 37 milliards d’€ (pour en savoir plus c’est ici)

3.3. Une diminution de la production agricole

L’agriculture est très sensible aux conditions climatiques : une sécheresse, une inondations et les récoltes sont perdues. Toutes les plantes nécessitent des conditions particulières pour pousser. Si le climat change ces conditions peuvent être modifiées. Par exemple, on a constaté que les vendanges en Champagne avaient dues être avancées de presque un mois !

Les produits agricoles sont mondialisés et leur prix varie en fonction de leur disponibilité. Les populations les plus pauvres sont les premières victimes de la hausse des prix.

3.4. L’augmentation des risques de maladies

De nombreux insectes qui propagent des maladies se déplacent vers des régions ou ils étaient inconnus. C’est ainsi que le moustique tigre, originaire des régions tropicales est arrivé en Europe et on le retrouve aujourd’hui dans toute la France. Il est porteur de maladies tropicales graves comme la dengue, le chikungunya ou le Zika.

Pour rappel, les moustiques sont de très loin les animaux les plus dangereux pour l’humain (750.000 à 1 millions de morts par an).

Source : Wikipédia

3.5. L’élévation du niveau des mers

Un humain sur 5 vit à moins de 30 km de la mer. L’élévation du niveau des océans fait reculer les traits de côte et menace directement les habitations. D’autant plus que la plupart des grandes métropoles sont situées près de la mer. En France, en cinquante ans, la montée des eaux a causé la perte de 30 km² de terres (sur la période 1960-2010) : l’équivalent d’un terrain de football tous les 4 à 5 jours.

Source : Batiactu

4. COMMENT L’ÉVITER ? LE MODÉRER ? S’Y ADAPTER ?

Le changement global n’est pas une fatalité il a été causé par l’humanité et c’est l’humanité qui peut agir. Mais comment ?

4.1. Comprendre

Pour évaluer les causes et les conséquences du changement global, les scientifiques du monde entier se regroupent et mettent en commun leurs travaux et publient chaque année un rapport sur l’état de la planète : c’est le Rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).

Le rapport de 2025 signale une accélération du changement climatique plus importante que prévue.

4.2. Prévoir

Il est important de comprendre les impact des changement, de voir où sont nos vulnérabilités et de chercher les adaptation possibles. Se préparer à une catastrophe ne la fait pas arriver mais elle permet de limiter ses conséquences.

4.3. Agir

Une fois qu’on sait quoi faire il faut…. le faire !

Réduire ses émissions de CO2, protéger l’environnement, choisir des modes de déplacements doux, modifier son alimentation en privilégiant les circuits cours, trier ses déchets, renaturer les villes…

On ne peut pas faire cela seul dans son coin. Il faut travailler en collaboration avec les collectivités, les entreprises, les associations…

Source : Ouest-France

5. CINQ RAISONS POUR RESTER OPTIMISTE

- Aujourd’hui, tout le monde a pris conscience que le changement global était une réalité et qu’il faut agir.

- Les scientifiques comprennent de mieux en mieux le phénomènes et peuvent mieux travailler à trouver des solutions.

- On a fait des progrès techniques qui permettent de mieux lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Les solutions sont de moins en moins chères.

- Les populations poussent à l’action. Les entreprises se « mettent au vert » ( mais attention au greenwashing !)

- Les associations, les ONG (Organisations non gouvernementales) agissent et poussent les gouvernements à agir (voir le Réseau Action Climat).

- La protection de l’environnement porte ses fruits : des espèces menacées retrouvent des effectifs qui vont permettre leur survie (par exemple la baleine à bosse). Il faut continuer !

Source : https://iucn.org/

6. LE COIN DES CURIEUX

- Ces 50 espèces sont menacées d’extinction.

Le National Geographic Photo Ark est un projet fondé par le photographe Joel Sartore qui a pour volonté de photographier chaque espèce vivante de la planète. - Un site pour voir en temps réel (ou presque) les anomalies de températures sur la planète.

- Changement climatique et risques littoraux

- La déforestation : Pourquoi le soja est une cause de destruction d’écosystèmes ?

- Climate pulse, un site européen pour voir en temps réel les anomalies climatiques sur la planète.